Да 85-годдзя філалагічнага факультэта БДУ

Римма Ковалева

Профессор Любовь Ивановна Фигловская и кафедра русской советской литературы

Видимо, моя судьба - рассказать о кафедре русской советской литературы, которой уже давно нет, перелистав для этого некоторые ее страницы и вспомнив тех, кого никогда не забывала.

На эту кафедру я попала совершенно случайно. Она была уникальной по составу. Здесь работали участники Великой Отечественной войны, жены высокопоставленных военных и чиновников, дети высокопоставленных родителей — партийных работников, военных, министров, ученых. Даже мой однокурсник Дима Федоров, на тот момент аспирант зав. кафедрой Любови Ивановны Фигловской, был сыном боевого генерала, летавшего вместе с Василием Сталиным.

Казалось бы, «ничьими» могли быть сама Любовь Ивановна Фигловская и Нина Николаевна Ромашко. В своей официальной биографии Любовь Ивановна сообщала, что она родилась на Смоленщине в крестьянской семье. Но вот исторический факт: немногочисленный род Фигловских относился к шляхетским, как и род Боголюбовых — к дворянским, а девичья фамилия Нины Николаевны - Боголюбова. Таким образом, оставались два человека — Елена Васильевна Карасева и я, которые ничем выше обозначенным не могли похвастаться.

Второй ряд слева направо: Лю Хандо, В.С.Карабан, В.А.Захарова, И.А.Черота, С.А.Лысенко, (?), Г.Л.Нефагина, И.П.Кохно

Второй ряд слева направо: Лю Хандо, В.С.Карабан, В.А.Захарова, И.А.Черота, С.А.Лысенко, (?), Г.Л.Нефагина, И.П.Кохно

Первый ряд слева направо: Р.М.Ковалева, И.М.Ключенович, (?), А.Л.Лаптева

Слева направо: И.П.Кохно, (?), С.А.Лысенко, Г.Д.Синенко, Т.В.Кобржицкая, М.П.Самуйлова, Г.Л.Нефагина, Р.М.Ковалева

Слева направо: И.П.Кохно, (?), С.А.Лысенко, Г.Д.Синенко, Т.В.Кобржицкая, М.П.Самуйлова, Г.Л.Нефагина, Р.М.Ковалева

Мне повезло: обстановка на кафедре была исключительно доброжелательная, в межличностных отношениях абсолютно не наблюдалось никакого чванства, зависти, высокомерия. Думаю, этим кафедра была обязана своей заведующей — доброму гению, опекавшему как кафедру в целом, так и каждого ее члена в отдельности.

Я была студенткой Любови Ивановны. Могу засвидетельствовать, что лекции профессора были глубоко содержательными. Было видно, что она старалась следить за новинками литературы, живо интересовалась новейшими литературоведческими работами. На экзамене по русской советской литературе я бойко цитировала поэтов, писавших о войне, но растерялась и не ответила на вопрос, где впервые была напечатана вторая книга «Поднятой целины», хотя читала главы на стенде газеты «Правда». Отсюда — четверка. Видимо, мои познания в поэзии чем-то тронули Любовь Ивановну, что она приняла меня на кафедру и опекала так же, как остальных.

Меня глубоко потрясло великодушие Любови Ивановны. Много позже, когда Любови Ивановны уже не было с нами, а мне понадобилась копия трудовой книжки, в своем личном деле я увидела от руки написанное очень пространное обращение зав. кафедрой к ректору с просьбой перевести меня на должность стажера-исследователя. Не жалея слов, Любовь Ивановна расписывала мои достоинства и ручалась за меня как за хорошо подготовленного специалиста. Конечно, это был аванс. Надеюсь, я его оправдала.

Фольклористы филологического факультета в лингафонной лаборатории

Фольклористы филологического факультета в лингафонной лаборатории

Слева направо: Р.И. Ярославцева, В.А. Захарова, С.М. Николенк, В.Д. Литвинко, Р.М. Ковалева, В.В. Колодинский

Мало кто знал, что сначала Л. И. Фигловская работала в сельской школе под Мозырем. Она никогда не вспоминала о своей работе директором средней школы в Татарской АССР во время войны, о награждении медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»

Не акцентировала она и то, что была депутатом Минского городского совета народных депутатов, участвовала в работе координационного совета АН БССР. Нам было невдомек, что Любовь Ивановна — член президиума городского товарищества «Знание», но мы были прекрасно осведомлены о ее работе в редколлегии журнала «Веснік БДУ. Серыя 4. Філалогія. Журналістыка, Педагогіка».

Любовь Ивановна относилась к первому поколению женщин-ученых Беларуси. Вот как об этом пишет доктор исторических наук Ирина Чикалова в статье «Женщины в сфере интеллектуального труда в советской Беларуси в 1920–30-е годы»:

«Некоторые женщины из первого поколения выпускниц вузов, например микробиолог Анна Андреевна Езубчик (1904–1975), биолог Ольга Ивановна Мержеевская (1904–1981), филологи Любовь Ивановна Фигловская (1908–1979) и Мария Андреевна Жидович (1906–1977), историки Рахиль Абрамовна Никольская (1904–2004), Нина Васильевна Каменская (1913–1986) и другие, сумевшие пройти через все испытания, защитили кандидатские и докторские диссертации, работали в высших учебных заведениях и научных институтах и продолжили трудиться там после окончания Великой Отечественной войны. Они, получившие подготовку на лекциях выдающихся профессоров еще старой российской научной школы, стали наравне с коллегами-мужчинами, которых по-прежнему было больше, опорой советской послевоенной высшей школы и по мере возможности передавали новым поколениям студентов и аспирантов традиции функционирования академической среды» (Беларуская думка. - № 3. - 2023).

Пунктирно путь Любови Ивановны в науку и систему высшего образования выглядит следующим образом: БГУ — аспирантура — защита кандидатской диссертации — старший научный сотрудник АН БССР, где она ученый секретарь, зав. сектором советской литературы — доктор филологических наук (1957) — профессор (1960) — зав. кафедрой русской советской литературы в БГУ (1960 — 1979). И трагический уход из жизни в результате аварии, в которую они попали вместе с Н. Н. Ромашко, когда возвращались из издательства.

На праздновании юбилея Любови Ивановны в актовом зале Старого филфака в заключение праздника она наизусть прочитала стихотворение своего любимого поэта — Якуба Коласа. И не случайно: именно исследованию его творчеству была посвящена докторская диссертация Любови Ивановны и книги «Творчество Якуба Коласа» (1959), «Якуб Колас» (1972).

Подготовка этих работ потребовала от Любови Ивановны углубленного изучения историко-культурного контекста. Результатом стали такие труды, как «Белорусская литература XIX в.» (1950; в соавт.), «Очерки по истории белорусской советской литературы» (1954; в соавт.), подготовка хрестоматий и учебников по белорусской литературе для школы.

Разумеется, Любовь Ивановна писала не только о Якубе Коласе, но также о Максиме Горьком, Михаиле Шолохове, Мариэтте Шагинян, Федоре Абрамове, Михаиле Алексееве и др. Она также инициировала издание коллективных сборников, посвященных актуальным проблемам советской литературы.

Любовь Ивановна была хорошей дочерью. Она не оставила своего одинокого отца, перевезла в Минск, где проживала по ул. Академической, и трогательно за ним ухаживала. С тем же вниманием и заботой относилась Любовь Ивановна буквально к каждому члену кафедры.

Мне показалось, что она особенно опекала Владимира Степановича Карабана, нашего теоретика литературы.

К счастью, университет зафиксировал главное в военной биографии В. С. Карабана:

Дата рождения 1.1.1925 |

Воинское звание Младший сержант артиллерии |

Годы службы 1944 - 1946

Медали: «За отвагу» (дважды), «За взятие Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией».

О нашем учителе написал А. Н. Андреев, но кое-что могу добавить от себя.

Во-первых, Владимир Степанович, сдержанный, немногословный, был очень интересный мужчина нордического типа. Студенты его любили. Надо было видеть, как на вечерах встречи с выпускниками те бросались к Владимиру Степановичу с приветствиями. При этом сам педагог и ученый никогда не допускал в общении фамильярности и панибратства. Даже в неформальной обстановке, когда был с нами «на бульбе» и однажды понаблюдал за своими подопечными в сельском клубе, он оставался аристократичным и сдержанным.

Во-вторых, преподавая курс «Введение в литературоведение», он совмещал сугубо традиционное изложение материала с практикой целостного анализа произведений. Например, когда мы рассматривали тропику стихотворения «Смерть поэта» М. Ю. Лермонтова, Владимир Степанович нацеливал нас на то, чтобы связывать ее с историческим контекстом, идейно-художественным содержанием произведения, с личностью героя и автора.

В-третьих, Владимир Степанович совместно с кандидатом филологических наук, доцентом кафедры русской классической литературы Ларисой Леонтьевной Короткой, участницей подполья во время войны, обеспечил студентов хрестоматией по введению в литературоведение. Книга оказалась столь нужной, что тут же потребовалось ее второе издание в 1973 году (319 с.).

В-четвертых, он был внимателен к коллегам. Когда Елене Васильевне Карасевой поручили вести за ним практические занятия, Владимир Степанович тут же снабдил молодую преподавательницу литературой из своей библиотеки и консультировал по проблемам пафоса, поскольку тема ее кандидатской диссертации звучала так: «Пафос творчества В. Быкова».

Писатель согласился встретиться с диссертанткой, когда та решилась передать ему автореферат своей диссертации. Елена Васильевна очень волновалась и в качестве психологической поддержки захватила меня. Так я увидела Василя Быкоава. Встреча состоялась на Центральной площади. Василь Быков был столь же сдержан и немногословен, как и наш Владимир Степанович.

Неужели это общая черта военного поколения?

С таким же чувством собственного достоинства держали себя участницы войны Вера Анисимовна Захарова и София Алексеевна Лысенко, по-матерински относившиеся к своим студентам и аспирантам.

Именно Вере Анисимовне мы обязаны началом формирования фольклорного архива, а далее - школы университетской фольклористики.

Кафедра русской советской литературы принимает коллегу из КНР Лю Хандо

Кафедра русской советской литературы принимает коллегу из КНР Лю Хандо

Нина Николаевна Ромашко, кандидат филологических наук, доцент, фокусировалась на исследовании современной прозы, но ее познания в литературе были весьма основательны. Я была на лекции Нины Николаевны, посвященной одному из этапов развития поэзии. И тут увидела, что наша спокойная Нина Николаевна очень увлекающийся человек.

Ее лекция была неровной по темпу только потому, что Нина Николаевна вдруг отрывалась от конспекта и давала себе волю, увлеченно рассказывая о том или ином авторе, об особенностях того или иного стихотворения. Потом, как будто спохватываясь, она возвращалась к конспекту и лекция входила в академическое русло.

«Вы так много знаете, Нина Николаевна», - сказала я лектору. «Проживете с мое, столько же будете знать», - вздохнула она.

Незадолго до трагедии Нина Николаевна, даже как бы немного смущаясь, сказала мне, что завершила докторскую диссертацию и готова представить к защите. Не успела. Но ее книга «Традиции и современность» оказалась востребованной не только в Беларуси. Судите сами.

Title : Традиции и современность

Author : Нина Николаевна Ромашко

Publisher : Izd-vo BGU, 1974

Original from : the University of California

Digitized : 1 Feb 2011

Length : 174 pages

И далее:

Национальная библиотека Австралии

Catalogue persistent identifier

https://nla.gov.au/nla.cat-vn581964

APA

Romashko, N. N. (Nina Nikolaevna). (1974). Traditsii i sovremennost / N.N. Romashko. Minsk : Izd-vo BGU im. V.I. Lenina

MLA

Romashko, N. N. (Nina Nikolaevna). Traditsii i sovremennost / N.N. Romashko Izd-vo BGU im. V.I. Lenina Minsk 1974

Australian/Harvard

Romashko, N. N. (Nina Nikolaevna). 1974, Traditsii i sovremennost / N.N. Romashko. Izd-vo BGU im. V.I. Lenina Minsk

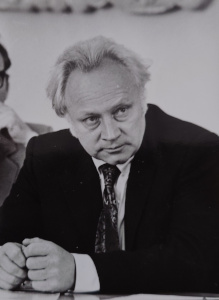

Теперь расскажу об Игоре Павловиче Кохно (1930 — 1988), который в 1979 году стал заведовать кафедрой после Любови Ивановны Фигловской.

Игорь Павлович казался человеком из другого мира. Импозантный блондин с ямочкой на подбородке приехал в Минск в 1968 году из Карельского педагогического института вместе с женой Валентиной Федоровной, прекраснейшим человеком, специалистом по русскому языку, и двумя дочерьми — Мариночкой и Оксаночкой (так он сам их представлял). Первое время семья проживала в студенческом общежитии, а потом они получили квартиру в университетском доме на улице Воронянского.

Что для нас казалось удивительным — это дружеские отношения Игоря Павловича с А. Т. Твардовским, знаменитым поэтом, редактором «Нового мира», а потом, после ухода того из жизни, и с его семьей. Они завязались в то время, когда молодой человек писал кандидатскую диссертацию «Творчество А. Твардовского (1920 — 1940)», которую защитил в 1959 году.

Зоя Антоновна, жена доцента кафедры русской советской литературы Дмитрия Васильевича Федорова, уверена, что Игорь Павлович знал наизусть всего Твардовского. Во всяком случае, когда они с семьями ехали на Гродненщину, в родные места Зои Антоновны, он почти всю дорогу читал им стихи и поэмы любимого поэта, в том числе знаменитые «Я убит подо Ржевом» и «Василий Теркин».

По сути, на кафедру приехал наш земляк. Игорь Павлович родился в Гомеле, образование получил недалеко - в соседнем Новозыбковском пединституте (1948 — 1952).

Оказалось, что И. П. Кохно активно печатался в российских журналах, в том числе в «Новом мире»: это нам вообще казалось чем-то запредельным. Он побывал референтом секретариата Союза писателей СССР. Занимался литературной критикой, писал острые публицистические и научные статьи о М. Горьком, В. В. Маяковском, Д. Фурманове, А. Т. Твардовском и других советских писателях. Короче, красавец, трудяга, талант и меньше всего конъюнктурщик. Он писал о том, что привлекало его внимание.

В Минске Игорь Павлович довольно быстро печатает «Черты портрета. Страницы жизни и деятельности А. В. Луначарского» (1972), в 1979 году издает книгу, а в 1980 году блестяще защищает докторскую диссертацию на тему «А. В. Луначарский и формирование марксистской литературной критики», причем не где-нибудь, а в Пушкинском доме. В 1982 году он уже доктор филологических наук, в 1983 году — профессор.

Всем, кто общался с Игорем Павловичем, он казался типом широкого русского барина, но барина высоко интеллектуального и широко образованного. Именно он при обсуждении на кафедре моей кандидатской диссертации по фольклористике прозорливо посоветовал обратить внимание на труды М. М. Бахтина, которые не столь давно начали издаваться.

В 70-е годы Игорь Павлович ездил на стажировку не только в Москву, как другие, но и за рубеж. Мы потом, раскрыв рты, слушали его рассказы об университетских обычаях и программах Парижа и Тура, о восприятии его лекций в Болгарии и Польше. Короче, Игорь Павлович был очень интересным человеком.

А его Валентина Федоровна… Она являла собой образец педагога, который уважительно относился к студентам, давал им раскрыться на занятиях и через умно построенный диалог помогал спокойно отвечать на экзамене (здесь я опять же ссылаюсь на Зою Антоновну, бывшую студентку Валентины Федоровны).

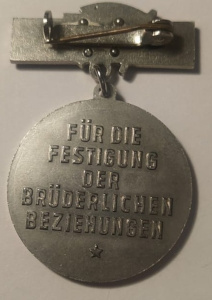

Наградами Игоря Павловича не баловали. Да он и не стремился к ним. Игорь Павлович на редкость спокойно относился ко всем регалиям.

Почетная грамота Министерства высшего и среднего специального образования БССР - вот, пожалуй, главная его награда. Видимо, могло быть больше, но...

Игорь Павлович ушел из жизни неожиданно, внезапно, во время выездного заседания кафедры, проходившего на одной из кафедр экономического университета, на глазах друзей и коллег. Ему было всего 58 лет.

Р.И. Ярославцева и Р.М. Ковалева с Бутодесой Дезире Фиделем, студентом-дипомником из Мадагаскара

Р.И. Ярославцева и Р.М. Ковалева с Бутодесой Дезире Фиделем, студентом-дипомником из Мадагаскара

Гугл многого не знает. Наберите «Инга Ивановна Лущицкая» - и ничего не получите в ответ. Но забыть Ингу Ивановну невозможно. Она была умным, высоко образованным преподавателем. И столь прекрасна, что люди на улице оглядывались на нее, не веря своим глазам, что такое чудо может быть.

Интеллигентность Инги Ивановны просматривалась буквально во всем. Если кому-то требовалась помощь или поддержка, Инга Ивановна тут же откликалась. Дорогого стоили ее профессиональные советы.

Отдельного разговора заслуживает нонсенс: фактически Инга Ивановна написала две кандидатские диссертации, но ни одну из них не защитила, поскольку не подала на защиту. Причина в следующем.

Первая диссертация была связана с творчеством Галины Николаевой. В то время как раз прогремел ее знаменитый роман «Битва в пути», который также потребовалось включить в диссертацию. Не знаю, кто убедил Ингу Ивановну, что Николаева в ВАКе «не пройдет», даже если диссертация и будет блестяще защищена. ВАК — Всесоюзная аттестационная комиссия утверждала протоколы или отвергала протоколы защиты диссертаций со всего Советского Союза. Без ее «добро» ты не становился кандидатом наук и не получал «корочки» кандидата филологических наук.

Все это было очень далеко от Минска и тем более от кафедры русской советской литературы БГУ. Кто сделал Галину Николаеву не «тем» автором, о котором можно писать диссертации, мы не знали, а Инга Ивановна не распространялась.

Для понимания проблемы стоит сослаться на замечание современного критика:

«Тут интересный феномен, достойный отдельного исследования: книги куда более смелые существовали в литературе вполне благополучно, а вот те, кто выступил первым и вызвал общественную дискуссию, так и не могли реабилитироваться.

И это закономерно: для системы опасны именно те, кто первыми поднимает голос. Вторые и третьи, приходящие на готовое, могут быть сколь угодно храбры, но настоящей опасности не представляют: их храбрость — уже дозволенная.

Николаева была в числе первых: даже в «Жатве» умудрившись рассказать о колхозной беспросветности, пусть обиняками и намеками, в «Битве» она вышла на принципиально иной уровень, заговорив не о сталинизме, а о том, на что опирался сталинизм».

Инге Ивановне посоветовали изменить тему. И она дрогнула...

К сожалению, со второй темой произошла та же история: опять изменилась конъюнктура.

Третью тему Инга Ивановна не успела завершить.

Добросовестность Инги Ивановны просто зашкаливала. Когда мы готовили к изданию книгу «Беларуски фальклор у сучасных записах. Брэсцкая вобласць. Традыцыйныя жанры», Вера Анисимовна Захарова попросила Ингу Ивановну, постоянного руководителя полевых фольклорных практик студентов, написать о традиционной культуры д. Лыще Пинского района — это самая глубинка Полесья.

Инга Ивановна «размахнулась» страниц на восемьдесят! Надо было видеть, как она, сидя на кафедре, с болью в глазах целыми кусками и страницами сокращала рукопись.

Елена Васильевна Карасёва

Елена Васильевна Карасёва

Инга Ивановна дружила с Еленой Васильевной Карасёвой, а обеих опекала Любовь Ивановна. Брюнетка и блондинка, они производили неизгладимое впечатление на окружающих. Елена Васильевна была столь хороша, что заведующий фотоателье попросил разрешения поместить ее портрет на витрине, где он и красовался в течение года.

Когда я поближе познакомилась с Еленой Васильевной, то поразилась тому, сколь вдохновенно она рассказывала о практических занятиях по введению в литературоведение, просто в лицах воспроизводила, кто и что сказал, как, к примеру, проходила дискуссия между Марком Мерманом и Петром Марцевым. Обычно Елена Васильевна давала студентам право выбрать материал, на основе которого они будут разбирать литературоведческие проблемы. Очень часто студенты останавливались на А. П. Чехове — проблема мещанства всегда была актуальна и на В. Быкове — здесь интересны аспекты военной темы, образ героя, проблема выбора и т. д.

У самой преподавательницы был талант рассказчика и прекрасное чувство юмора. Представляю, как интересно проходили у нее практические занятия со студентами.

Елена Васильевна тяготела к военной теме. И на это были личные причины. Ее отец, участник войны, к сожалению, не долго радовался мирному времени. Мама во время войны была связной. Рассказывали, что ей с маленькой Леночкой на руках всегда удавалось проходить немецкие посты.

После войны семья Карасевых поселилась в центре Минска, в доме на углу ул. Володарского и К. Марса, в коммунальной квартире. В их доме проживали очень интересные люди, имена которых хорошо известны и сейчас: скульптор Сергей Селиханов, автор шестиметровой фигуры «Непокоренный человек» в комплексе «Хатынь», артисты театра имени Янки Купалы Николай Еременко, Зинаида Броварская, Борис Платонов, аккомпаниатор театра оперы и балета Тамара Миансарова, знаменитый шахматист Болеславский и другие, столь же неординарные личности, творцы истории культуры Беларуси. Не удивительно, что Елена Васильевна была заядлой театралкой.

Сначала Елена Васильевна писала диссертацию по творчеству Эммануила Казакевича, который за свою недолгую жизнь сделал очень много, получал награды и подвергался незаслуженной критике. Сам фронтовой разведчик, Казакевич написал пронзительную повесть «Звезда», где рассказал об истории одного поиска разведчиков в тылу врага.

Опять же я не в курсе, почему Елене Васильевне пришлось оставить эту тему и обратиться к творчеству В. Быкова, рассмотрев его в аспекте пафоса. Диссертация была защищена, и Елена Васильевна стала кандидатом филологических наук.

Вы видите, что судьбы членов кафедры русской советской литературы прямо или косвенно были связаны с войной. Война осталась позади, но напоминала о себе в литературе.

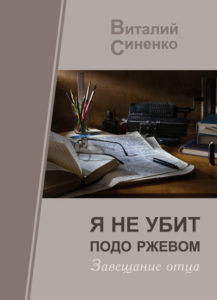

Георгий Дмитриевич Синенко появился на кафедре уже после меня. Мы узнали, что он из Борисова, где работает директором школы-интерната. Потом он свозил в Борисов всю кафедру, и я была поражена уровнем ее компьютеризации: филфаку на тот момент было далеко до провинциальной школы.

Георгий Дмитриевич был участником войны. Судьба Георгия Дмитриевича вдохновила его сына Виталия, выпускника журфака БГУ, на документальную повесть «Я не убит подо Ржевом. Завещание отца» ( М., 2020; Минск, 2022).

Книга аннотируется таким образом, что мы узнаем о Георгии Дмитриевиче то, о чем он предпочитал не говорить:

«В поисках ответов на многие вопросы, будоражащие в настоящее время общество и не находящие вразумительного и солидарного ответа, автору помог отец – очевидец тех событий, непосредственный участник Ржевской битвы, лейтенант 214-й, а затем 220-й стрелковой дивизии 30-й армии Калининского фронта – Георгий Дмитриевич Синенко, чудом оставшийся в живых. Его подробные, искренние дневники-воспоминания, выстраданные мысли – бесценный документальный материал, открывающий путь к ответам на загадки прошлого. В этом ещё одна важная особенность произведения: к разгадкам прошлого, настоящего и будущего представители двух поколений шли не в отрыве, а сообща, ведя при этом острый диалог.

Документальная повесть и одновременно глубокое историческое исследование Виталия Синенко «Я не убит подо Ржевом. Завещание отца» стала событием. Книга пролила свет на «Неизвестную битву» (название первой главы), смыла клеветническую грязь с ожесточенных боёв Ржевско-Вяземской наступательной операции 1941–42 годов, длившейся четырнадцать месяцев. Писатель с величайшим трудом, словно золотоискатель, промывающий тонны песка в поисках драгоценных крупинок, собирал противоречивые сведения о «Ржевском выступе», чувствуя скрытую тайну, «что-то тяжёлое, глубинное».

А сам Георгий Дмитриевич написал диссертацию о прозе Федора Гладкова. Надо ли говорить, как поддерживала его Любовь Ивановна, к которой он приезжал на консультации. Диссертация «Тетралогия Ф. Гладкова и жанр автобиографической повести» была успешно защищена, без проволочек утверждена (1970), и Георгий Дмитриевич стал полноправным членом кафедры.

Конечно, мы знали, что Георгий Дмитриевич начал активно заниматься белорусской литературой, но не представляли масштабов его работы. Сначала одна за другой вышли из печати две небольшого объема монографии, посвященные творчеству Нила Гилевича и Ивана Науменко, которые он подарил каждому члену кафедры.

Вспоминается один трогательный момент. На свое юбилейное застолье в ресторане «Минск» Георгий Дмитриевич, помимо членов кафедры, пригласил и Нила Сымоновича Гилевича, чему мы, фольклористы, были несказанно рады. Не знаю, случайно это вышло или было задумано юбиляром, но, когда мы вошли в зал, солист и оркестр исполняли песню Эдуарда Ханка на слова Нила Гилевича «Вы шуміце, шуміце нада мною бярозы». Нил Сымонович мило улыбнулся, и мы прошли в маленький банкетный зал.

Георгий Дмитриевич очень плодотворно занимался не только творчеством отдельных авторов, но также исследованием русско-белорусских и белорусско-болгарских литературных взаимосвязей. Его интересовали проблемы развития современной белорусской прозы, жанры и стили белорусской литературы. Библиография работ Георгия Дмитриевича впечатлит любого. Он не мог не писать.

В 90-е годы прошлого века после масштабной реорганизации и переезда филфака с улицы Красноармейской на улицу К. Маркса мы уже работали на разных кафедрах, поскольку фольклористов взял под свое крыло Вячеслав Петрович Рагойша, заведующий кафедрой теории литературы, «адзінай на ўсю Беларусь», как он любил повторять.

Но это уже совсем другая история...

Дмитрий Васильевич Федоров

Виктор Константинович Каратай

«Учителя не умирают.

Их Души продолжают жить!»

Оба этих человека были уникальны во всем, начиная с внешности. Дмитрий Васильевич с шевелюрой как у Вана Клиберна, американского пианиста, победившего на конкурсе имени П. И. Чайковского, - так мы, его однокурсницы, и рисовали Диму в профиль: дружеские шаржи были у нас в моде.

И Виктор Константинович, Ленинский стипендиат, высокий, стройный, с летящей походкой и вдохновенным, но как бы обращенным внутрь, взглядом. Оба — интеллектуалы высокой пробы, книголюбы до мозга костей, великолепные преподаватели.

По долгу службы мне приходилось бывать на лекциях Д. В., и я знаю, о чем говорю: насыщенность его лекций просто зашкаливала. Что касается В. К., то здесь у меня проверенный источник - собственная дочь, выделявшая его среди других преподавателей.

А еще обоим был свойствен талант дружить и сохранять с людьми дружбу навсегда.

Вот уж кем не был Дмитрий Васильевич Федоров, так это зазнайкой, карьеристом и выскочкой, хотя постоянно занимал на филфаке руководящие посты: долгие годы был заместителем декана по работе с иностранными студентами, а после И. П. Кохно — заведующим кафедрой русской советской литературы. Все как будто получалось у Д. В. само собой, без особых усилий с его стороны.

А еще он стажировался в Германии и в течение трех лет руководил группой советских преподавателей, работавших в высших учебных заведениях Финляндии, ездил по всей стране, принимал писателей из России, выступавших перед финскими слушателями. Интервью с Д. В. Федоровым было опубликовано в журнале «Наша жизнь» (№ 2 за 1987 года).

Только недавно я узнала, что Д. В. прекрасно знал немецкий язык и говорил на нем практически без акцента, что отмечали сами немецкие стажеры. Почему?

Наш Дима Федоров окончил Уссурийское суворовское училище, а после поступил на филологический факультет БГУ им. В. И. Ленина. Помню, тогдашний декан филфака В. Г. Булацкий, в прошлом боевой летчик, с видимым удовольствием говорил, что у нас будут учиться два отличника-суворовца — рыжий и белый. Между тем Дима не был рыжим, просто его волосы отливали красивой рыжинкой.

Мы с Д. В. однокурсники, но могу засвидетельствовать, что он никогда не хвастался своими лингвистическими талантами. Оказывается, в суворовском училище преподавателем немецкого языка у будущих военных переводчиков был этнический немец. А мы-то из английской группы недоумевали, почему некоторые называют его на немецкий лад Дзьмунтером. А все оттуда же, из исключительно прекрасного знания немецкого, поразившего товарищей по языковой группе.

Да, армия потеряла классного переводчика, но филфак получил кандидата филологических наук, защитившего диссертацию на тему «Русский советский роман в Веймарской Германии». Однако это произойдет позже.

Официальными оппонентами станут знаменитая Т. Л. Мотылева из Москвы, специалист № 1 по зарубежной и отечественной литературе, отец которой, кстати, уроженец Витебска, и будущая знаменитость, но уже в 1970 году авторитетный в Беларуси и за рубежом Адам Мальдис. Загляните в интернет:

Тама́ра Ла́заревна Мотылёва (29 мая 1910 — 5 ноября 1992, Москва) — советский литературовед. Окончила МГУ им. М. В. Ломоносова (1930). Доктор филологических наук (1947), профессор. Награждена орденом «Знак Почёта», медалями. Лауреат премии им. братьев Гримм (ГДР, 1981). Член Союза писателей СССР (1943). Историк, литературовед, историк литературы, литературный критик.

Адам Иосифович Мальдис (белор. Адам Іосіфавіч Мальдзіс (1932 - 2022) — белорусский литературовед, критик и публицист. Доктор филологических наук (1987), профессор (1990). Член Союза писателей СССР (1965).

Оба оппонента высоко оценили диссертацию Д. В. Федорова, активно использовавшего оригинальные зарубежные издания.

Не могу не сказать, что свою благодарственную речь на защите диссертации я произнесла по шпаргалке Д. В. Федорова, пожалевшего несведущую в тонкостях этикета однокурсницу.

А чем в свое время поразил нас однокурсник? Уже тогда знанием первоисточников и опережающим мышлением, что выяснялось на практических занятиях. Мы, легкомысленные девушки, просто открывали рты, когда Дима начинал оперировать фактами и терминами, о которых преподаватель еще не говорил, лексикой древнерусских источников, до которых у нас, конечно же, не доходили руки, или упоминал о нашумевших в свое время книгах.

Скажем, мы еще понятия не имели, что такое фонема и чем она отличается от звука, а наш однокурсник уже знал, причем до лекций замечательного Н. А. Павленко, читавшего нам курс «Введение в языкознание».

Дима Федоров, староста нашей группы, был своеобразной палочкой-выручалочкой. Помню, как Вера Шебеко, будущий диктор белорусского и всесоюзного телевидения, стонала: «Димусик, выступи на практических, спасай, а то меня вызовут!» И спасал. Хотя не собирался выступать, но мог с ходу включиться в любой вопрос.

Точно так же Дмитрий Васильевич будет потом выручать заболевших коллег, на ходу подхватывая их лекционные курсы.

Когда я по случаю рассказывала студентам нового тысячелетия о своей студенческой жизни, они с завистью говорили, что она была просто замечательной, не такой, как у них сейчас.

Да, мы действительно были очень спаянными, но все это благодаря нашему старосте, который умел создать творческую атмосферу. У Дмитрия было прекрасное чувство юмора, что выражалось в шуточных стихах и эпиграммах. Глядя на него, стали писать легкие стихи и мы, бесталанные, но инициативные. Даже завели общую тетрадку, куда все записывали, передавая ее из рук в руки, за что потом и поплатились.

Уж не знаю, кто был инициатором, но нас пожурили на комсомольском собрании за отрыв от коллектива и посоветовали поучаствовать в стенгазете филфака. Не поучаствовали, поскольку считали себя просто легкомысленными любителями.

Поэтом стала только Люда Буйкевич (Плотник), но сборник своих стихов, изданных внучкой, она уже не увидела. Однажды после лекции профессора Ф. И. Кулешова, рассказывавшего о внебрачном сыне Репнина, вынужденном писать под фамилией Пнин, Люда экспромтом тут же сочинила стих, начинающийся так:

«Отрок Пнин возлегает на куще древес, // Тихо песнь напевает ему девственный лес. // Вдруг из леса выходит девица младая...» (дальше цитировать не решаюсь).

А сам Дмитрий, будучи ответственным за физическое воспитание на филфаке, как-то написал воззвание в духе В. В. Маяковского:

Филолог!

Ты в землю врос и выглядишь

анекдотично!

Встряхнись душой,

спеши на кросс -

Там разовьешся

гармонично!

А еще он мог сочинить про кого-нибудь из нас историю, в которой все было правда, кроме одной детали, в которой содержалась соль рассказа. И все вполне безобидно, без злобы, просто от избытка молодых сил. Так, например, при мне друг Федорова Дудко, тот самый белый суворовец, о котором говорил В. Г. Булацкий, действительно сдуру искупался в зимней Свислочи, но почему? А потому, по словам Д. В., что я будто бы пообещала тому некие златые горы.

Все хихикали, а я только загадочно улыбалась, готовя ответный удар пасквилянту. И придумала, да еще со стихами, финальные строчки которых однокурсники вспоминали даже через многие годы на нашей юбилейной встрече.

Любовь Ивановна Фигловская, научный руководитель Дмитрия Федорова, очень любила своего аспиранта, прямо как собственного сына. Точно так же относились к нему и другие члены кафедры, в особенности Владимир Степанович Карабан.

Умный, надежный, талантливый, безотказный, Дмитрий Васильевич ездил со студентами и «на бульбу», и на фольклорную практику, возил их на стажировку в Йенский университет (ГДР). Благодаря его инициативе наша кафедра русской советской литературы подготовила с немецкими коллегами совместный сборник, но, к сожалению, издать его полностью не удалось, а только частями.

Долго перечислять грамоты и другие награды Дмитрия Васильевича, лучше я представлю их фото, но одну все же отмечу — медаль «Freudschaft» («Дружба»).

Иностранные студенты, стажеры и преподаватели-русисты как-то по-особенному, долговременно любили своего зам. декана.

На его юбилее, когда народ уже стал потихоньку расходиться, вдруг раздался телефонный звонок от неожиданного, как я поняла, гостя. А чуть позже поздравить Дмитрия Васильевича приехал бывший стажер, а на тот момент посол Китая в Беларуси У Хуньбин (с женой и подарком - телевизором).

Очень повезло с руководителем Янине, его аспирантке из Польши. Дмитрий Васильевич щедро делился с ней не только знаниями, но и своими еще не опубликованными материалами. Многие обязаны Дмитрию Васильевичу счастливо сложившейся судьбой, многие помнят об этом, но об одном из его подопечных даже вспоиинать не хочется.

После реорганизации мы стали работать на разных кафедрах, реже встречаться, но связь не теряли. И в трудную минуту именно семья Д. В. поддержала меня.

Не все знали, насколько ответственным семьянином, мужем, отцом и дедушкой был Дмитрий Васильевич. Всю жизнь он любил и ценил свою Зою Антоновну, выпускницу филфака. Ее он заметил, будучи аспирантом, когда та была еще студенткой, а после никогда и никому не позволял обижать, относился очень уважительно, хотя иногда в свойственной ему манере слегка подтрунивал. Свекровь Ольга Васильевна тоже полюбила свою невестку. Оба они не ошиблись в Зое, самоотверженно ухаживавшей за больным мужем до его последнего такого легкого, почти незаметного вздоха.

Мне случилось быть свидетелем того, с какой гордостью Дмитрий Васильевич на Первомайской демонстрации представлял своего первенца Юру коллегам, когда те поинтересовались, чей же это такой симпатичный мальчик тут бегает. А внуки ласково называли его дидиком.

Сам родом из России, Дмитрий Васильевич стал настоящим патриотом Беларуси и всем сердцем полюбил родны кут Зои Антоновны. Кстати, там он, можно сказать, своими руками построил баню, похожую на ту, в которой парился А. С. Пушкин, будучи в гостях в Тригорском.

Люди к нему просто тянулись, потому и на Гродненщине у Д. В. появилось много новых друзей. К тому же, неожиданно для меня, он оказался заядлым рыбаком. Лучшими подарками для него были какая-нибудь особенная блесна или крючки.

Конечно, Дмитрий Васильевич очень любил филфак, работу со студентами и аспирантами, коллег по кафедре русской литературе. Они ему отвечали взаимностью. Здесь перед нами тот счастливый случай интеллектуального и душевного единения, который не каждому выпадает на долю.

Дмитрию Васильевичу выпал.

Его преподавательский архив занимает в квартире много места. Он думал о том, чтобы со временем его разобрать, но свои последние годы все же хотел провести, как он сам мне говорил, не в Минске, не в городской квартире, а в Староельне, вместе с Зоей Антоновной. Там был теплый деревянный дом, знакомая река, бескрайние луга, лес с почти заросшими тропинками, полянами ягод и грибов. Там тоже были книги, причем не только в доме, но даже в большом, светлом, просторном предбаннике.

Как жаль, что не получилось.

Дмитрия Васильевича Федорова невозможно забыть.

Слово его ученице доктору филологических наук Галине Львовне Нефагиной (Лобацевич), приславшей такое письмо:

«Есть люди, о которых всегда вспоминаешь с теплом и улыбкой, потому что они сами несут в себе тепло и радость. Таким остается для меня Дмитрий Васильевич. Он был любимцем студентов, яркий внешне и неординарный внутренне, словом, Личность. Эрудиция, удивительное чувство юмора, внутренняя стойкость при какой-то кажущейся беззащитности – таким я знаю Дмитрия Васильевича.

И хотя я больше 15 лет не видела Дмитрия Васильевича, но всегда помнила и самое первое в университете занятие по литературоведению, и его поддержку в начале моей работы как преподавателя.

Я благодарна ему за то, что он первым заметил и отметил мою курсовую работу. По сути, именно он дал мне толчок в науку.

Я благодарна за то, что одно его присутствие на кафедре создавало атмосферу какого-то психологического комфорта, а его юмор снимал напряжение конфликтных ситуаций.

Дмитрий Васильевич умел переживать драматические периоды своей жизни, умел понять проблемы другого человека. Сейчас стало модным употреблять холодное слово «эмпатия» вместо теплого русского «сочувствие». Даже представить себе не могу, чтобы назвать Дмитрия Васильевича эмпатической личностью. Он – глубоко чувствующий и со-чувствующий человек, всегда открытый для помощи другим.

Дмитрий Васильевич любил жизнь и, как мне кажется, хотел сделать ее чуточку лучше, светлее. Он был открытым, чистым человеком. Настоящим.

Таким и останется в моей памяти и памяти его бывших студентов и коллег».

Учителя не умирают.

Их Души продолжают жить!

Так свечка плавится и тает,

Но не перестает светить…

А если свет вот-вот погаснет,

И, кажется, не уберечь,

Учеников зажгутся свечи

От той, одной… Десятки свеч!

Учителя не умирают…

Их Души вечно будут жить!

Их звезды, в темноте мерцая,

За нами тихо наблюдают

И продолжают нас любить…

Галина Нефагина

Поморский университет, Польша

19.09.2024».

Віктар Каратай (першы злева) з фалькларыстамі БДУ

Віктар Каратай (першы злева) з фалькларыстамі БДУ

С Виктором Константиновичем Каратаем мы работали на разных кафедрах, потому и общение было не столь тесным. Иногда пересекались на конференциях.

Вот так на одной из них, посвященной юбилею Янки Купалы и Якуба Коласа, я в первый и последний раз услышала человека, который не читал свой доклад «Шматграннасць канцэпцыі чалавека і свету ў паэме Янкі Купалы «Яна і я», а озвучивал его, не имея перед собой ни одного листочка бумаги. Он даже не стоял за кафедрой. Этим человеком был В. К. Каратай, представивший коллегам по секции собственную интерпретацию поэмы Янки Купалы.

Фантастика! Только человек с тонкой натурой мог так самозабвенно говорить о Купале!

К счастью, однажды доктору филологических наук Алесю Бельскому захотелось вспомнить, как он, будучи студентом, готовился к практическим занятиям, которые вел у них В. К. Каратай. Преподаватель давал студентам такие творческие задания, что у некоторых, видимо, рука не поднималась выбрасывать сделанное.

И однажды Алесь Бельский перечитал когда-то написанное...

Одну из зарисовок в своей книге «Лібрэта лета (мікрапроза)» он посвятил Виктору Константиновичу Каратаю, открывшему для своего студента музыку белорусского поэтического слова:

«Музыка… Цяпер ты гучыш для мяне ў радках Купалы, Коласа, Багдановіча.

Гэта яны, незвычайныя людзі-паэты, звыклае ўбачылі нязвыклым, дзівосным, непаўторным.

Мілагучнае слова і прыгажосць прыроды зліваюцца ў адно цэлае. Гучаць лірычныя мелодыі вясны, лета, восені і зімы, а перад вачыма паўстаюць добра знаёмыя краявіды , такія блізкія і мілыя майму сэрцу.

Я захоплены, зачараваны табою, хараство роднага свету. Я палонены табою, музыка слова. Іду штодня на покліч цуду. Музыка, хвалюй і не сціхай, натхняй і вядзі па жыцці».

Виктор Константинович тонко чувствовал поэзию и музыку. Любил театр. Являл себя не только филологом, но и искусствоведом. И был членом Союза театральных деятелей Беларуси, что вообще из области фантастики.

У нас есть возможность увидеть Виктора Константиновича глазами его сестры Людмилы Омельченко (Каратай), кстати, выпускницы филфака БГУ, работающей на телевидении:

«Этого я не помню, но брат Виктор уверял, что так и было. Ему, большому любителю книг, приходилось отвлекаться на меня, младшую сестрёнку, смотреть и развлекать. По его словам, он катал меня на санках, от недовольства делая виражи на поворотах, от которых я летела в сугроб. Главное, объяснял Виктор, надо было быстро тебя поднять, чтобы не успела зареветь, а то ведь родители попеняют.

Это не осталась в моей памяти, но остались сказки перед сном, потом стихи, потом эссе и статьи, уже самого Виктора.

Это он учил меня делать первые шаги на коньках. А иногда, будучи страстным поклонником фигурного катания, вращал, кружил и очень расстраивался, если после акселя я приземлялась не на ноги, а на более мягкое место.

Он не уставал учить, объяснять, открывать суть, которая пряталась и никак не хотела укладываться в голове. Это Виктор первым открыл мне Достоевского и Быкова, Рождественского и Евтушенко, а новеллы О. Генри прочёл мне, можно сказать, в лицах. И еще почему-то запомнилась в его прочтении "Чозения" Владимира Короткевича.

Я всегда чувствовала его любовь и поддержку, даже когда она скрывалась за мнимым равнодушием. Всегда. Это он сказал, что мне понравится учиться на филфаке, поселил в общежитие (пока временно у себя в комнате), привел на факультет. Даже на картошку он поехал с моей группой, кабы чего не вышло…

А ещё учил небанальности в мыслях, делах, одежде. Привозил он, парень, интересные вещи, платья и обувь из поездок по Союзу и радовался, когда это все подходило и носилось. «Выделяйся, - говорил Виктор мне. - Особенно в толпе».

Не могу не вспомнить и о большой любви Виктора к театральному искусству. Приобщалась к нему и я, причем с ранних лет. А уже будучи студенткой БГУ, с удовольствием ходила вместе с ним в театр.

Обязательное условие - вручение цветов любимым артистам. Букет выбирался им очень тщательно, я тоже должна была ему соответствовать. Наталии Гайде цветы всегда вручал лично, это не доверялось никому.

Уже потом, когда лежал, прикованный к постели, просил меня передать любимой артистке розы. Наталия Викторовна пришла попрощаться с Виктором, положив у изголовья гроба красные розы…

Вся наша жизнь – бесконечная цепь отражений: мы отражаемся в наших делах, словах, поступках, в наших детях, в глазах людей, сидящих напротив, в капельках дождя. И в свою очередь мы тоже своеобразные отражения, в первую очередь наших родных. Хочу думать, нет, уверена, я во многом отражение и брата.

Так исподволь проявился во мне его генетический код. Как писал замечательный поэт Алесь Рязанов: «Почему познаются медленно люди – ибо непознанными утрачиваются?»

Но остается память».

Когда сам Виктор Константинович стал работать в Учебно-научной лаборатории белорусского фольклора, мы стали чаще встречаться и больше разговаривать. И всегда это было интересно. Передо мной открывались ранее не известные страницы культуры Беларуси.

Да и фольклористам повезло. Виктор Константинович мог увидеть в белорусском фольклоре и в характере его взаимоотношений с литературой то, что не замечали даже профессиональные фольклористы.

Один пример. В сборнике научных статей «Вулей і пчолы. Вектары сучаснай фалькларыстычнай школы БДУ» (2011) помещена и статья В. К. Каратая, который по праву считается одним из ярких представителей данной школы.

Она называется так: «Казус сінкрэтызму эмацыянальна-інтуітыўнага і дыскурсіўнага пры інтэрпрэтацыі мастацкага тэксту». Кто из фольклористов смог бы разработать подобную тему? Никто.

Даже будучи тяжело больным, Виктор Константинович продолжал давать статьи в наш сборник «Фалькларыстычныя даследаванні».

Его день рождения был праздником для старых и верных друзей, а также для новых - коллег-фольклористов.

И голосом Виктора Константиновича звучат для его учеников купаловские строки:

А каб вас злыя не змаглі заломы!

А каб не зналі душы вашы ран!

А каб вас не кранулі буры, громы!

А каб к сабе не звабіў вас курган!

*Римма Модестовна Ковалева,

кандидат филологических наук,

доцент